【コラム】幼児期に楽しく数量感の基礎を身につけるための3ステップ

幼児期に図形パズルをすると良い、数量感を身につけておくと良い、と最近よく耳にしますが、

それって「なぜ?」や「どうやって?」の部分を知らない方は意外と多いのではないでしょうか。

そこで今回は、小学校入学後に算数で必要となる数量感を身につけるために、

幼児期にできることを3ステップに分けてご紹介させていただきます!

(1)図形と数の関係性について

(2)【STEP1】形と模様を楽しもう(年少)

(3)【STEP2】形を量に変えてみよう(年中)

(4)【STEP3】量を比べて遊んでみよう(年長)

(5)実感するおもしろさ

(6)夏期講習 INFORMATION

図形と数の関係性について

●算数が得意な子どもは、数や図形に強い

幼児期の間に身に付けておきたい算数の力は何かと聞かれると、

たし算、ひき算、九九の暗唱、時計を読む、などの答えが多いのではないでしょうか。

もちろん、正確な計算ができることで、小学校に入ったときに、「答えがわかる」という感覚は自信につながります。

しかし、「計算力が高い=算数が得意」という等式は、小学校低学年までしか通用しません。

小学校高学年では、図形の問題や文章題を解くために、イメージ力や情報整理力、論理的思考力が必要となります。

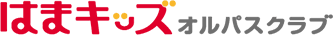

小学校の6年間で学習するカリキュラムは、主に、「数と計算」「測定」「図形」「変化と関係」に大別できます(下図参照)。

(参照元:文部科学省 小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説【算数編】)

この中でも特に、数と計算に注目されやすい理由は何でしょうか。

それは、正否がはっきりしており、レベルも段階を踏みやすいからかもしれません。

しかし、算数が得意というのは、「数字」と「実際の量」を結び付けることができ、

図形や数を頭の中で自由に合わせる、分解する、開く、動かす、などができる力を身に付けているかどうか、といえます。

●数に強い⇒数量感がある(数のセンス)

数のセンスとは、「ひらめき力がある」「予想が立てられる」と言い換えられます。

「もしかしてこうかな?」と考えられるということは、

実際に経験して量の感覚があったり、頭の中に数のイメージがついているからできることです。

たとえば、

6L-4L9dL98ml=?

という問題があったとします。

1L=10dL=1000mL

という公式を覚えて、mLにそろえて筆算で計算する、という方法が一般的ではないでしょうか。

はまキッズでは、数字の式だけで理解を促すことはしません。

実際に「ます」に入れて水の量を体感します。

すると、子どもたちは4L9dL98mlがもう少しで5Lであることに気付きます。

そこで、6Lから5Lを引いて、引きすぎた2mLを戻せばいい、という方法を思いつくのです。

機械的に、単位を合わせて筆算をするのでは、ただの作業になってしまい、数のセンスは育ちません。

数の量に触れて実感した経験をたくさんすることで、「これくらいかな?」という予想がたち、

どうすれば簡単にできるのか「工夫する」方法を考えることができます。

「工夫する」ことに慣れてくると、

見たことがない問題でも、自分の持っている知識を使ってなんとか工夫して解いてみよう、

と挑戦できるようになってきます。

工夫・思考する力が、数のセンスにつながり、予想を立てて、この問題ならこうしたら解けるかもしれない、

というひらめきになるのです。

●図形に強い⇒ピッタリ合う,合成分解⇒幾何的な美しさを感じる感性がある(図形のセンス)

図形のセンスとは、

「構成・ものごとの関係性を把握する力がある」、

平たく言うと「イメージする力がある」と言い換えられるかもしれません。

図形のセンスがあると、

感覚的に長さや角度がピッタリ合うものを探すことができたり、図形と図形を合わせたり、

分解したり、立体を切ったり、など、

頭の中でイメージできます。

また、図形のセンスを鍛えておくと、

日常生活では、整理整頓ができる、情報整理ができる、段取りよくものごとをこなすことができる、

などのメリットがあります。

●「センス」を養うためには、知識でなく具体物を使った経験が大切

センスは、

磨くことができます。

では、どのようにして、センスは磨けるでしょうか。

「絵に描いた餅」ということわざがあります。

実際には役に立たないものの例えです。

数も同じです。

文字で書いた字は、体感することができないので、

どう組み合わせられるか、どう分けられるか、イメージがつきません。

実際の量を手で触ることで、

分けたり合わせたり積んだり隠したりでき、数の性質や四則演算の本質がわかるのです。

図形も同じです。

ただ、絵に書いてある丸、三角、四角の形を見ても、図形のセンスは養われません。

「丸は触ると痛くない、なぜだろう」 と考えたり、

「三角や四角は何本の棒で作れるだろう」 と作ってみたり、

身の回りに直角があふれていることを感じたり、

三角形を半分にして反対にしてくっつけると平行四辺形になると気付いたり・・・

手に触れて実感して初めて、図形の本当のおもしろさに気付くのではないでしょうか。

ただ暗記だけの知識では身に付かない、

「実感するおもしろさ」

が、センスを磨く一番の鍵なのです。

はまキッズでは、そのセンスを磨くための武器として、

内部生限定の夏期講習会【STEP1】【STEP2】【STEP3】を、実施しています。

どのようにして、子どもたちの ”センス” を磨いていくのか、そのヒントをつかんでいただければ幸いです。

【STEP1】 形と模様を楽しもう(年少)

法則性は、全体を見て初めて気付くものです。

全体を見ることは視野を広げることになります。

今まで自分と家族だけの世界が、

視野を広げることで、自分が今何をすべきか察知したり、相手の状況を見て行動できるようになったりします。

幼児さんに、相手の気持ちに立って考えなさい、とよく言ってしまいがちですが、

脳の発達的に、相手を自分に投影できる脳領域はまだ十分に発達していないため、困難です。

しかし、1つしか見ていなかった視野を、2つ3つ・・・と比べる対象を広げていくと、

段々と「どちらが大きい、小さい」などの認識から始まり、

「一番大きい、二番目に大きい、・・・」と他を見る視野が育ち、

自分だけの世界から他のお友達を気にかける視野を持てるようになります。

小学校受験などの問題でも、

5つの中から2つ同じ図形を選ぶ同類図形などがありますが、

問題には全て意図があり、子どもが集団生活をする上で大切な要素が詰まっているのです。

子どもの幸せな自立に不可欠な能力を育てる問題を、

怒って「違うでしょ!」というよりも、

ほめながら親子で楽しく解けるよう、はまキッズでは工夫して授業を行っています。

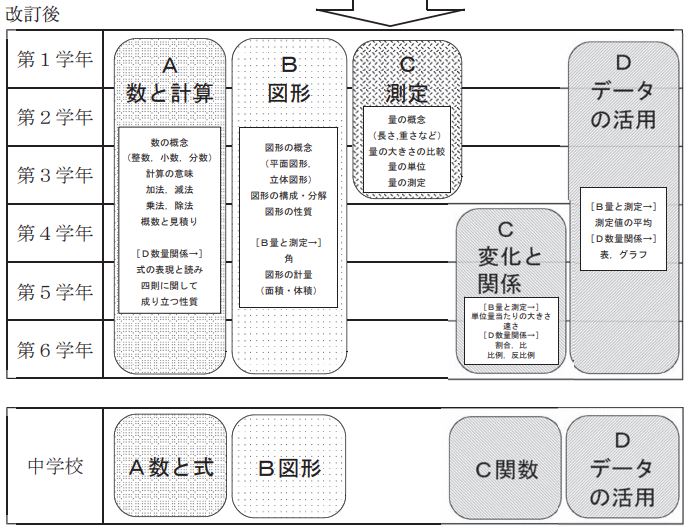

工作を楽しむ(ベンハムのコマ)

視野を広げて法則性を見つけ、まとまりや関係性を捉える力を楽しみながらつけていきましょう。

工作としては、サブローごま(ベンハムのコマ)を作ります。

白黒模様のはずが、回すと不思議と色がついて見えるのです。

幾何模様などには、法則性がある⇒まとまりや関係性を捉える力がつく

「不思議だな」「おもしろいな」と思うところから知的好奇心は育ちます。

親子で一緒に不思議の世界を楽しみましょう。

実際に回っているところを見ると、あら不思議・・・!あなたは何色に見える?

この不思議なコマを【STEP1】参加者全員にプレゼント!

【STEP2】 形を量に変えてみよう(年中)

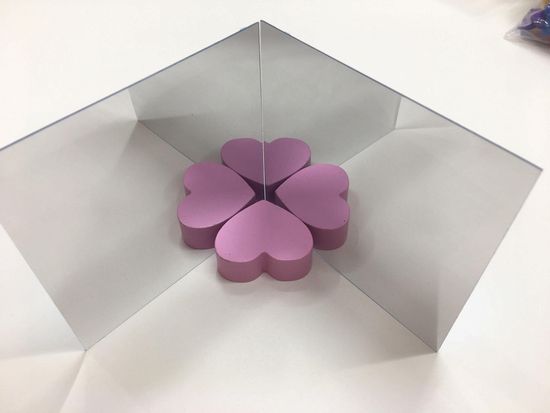

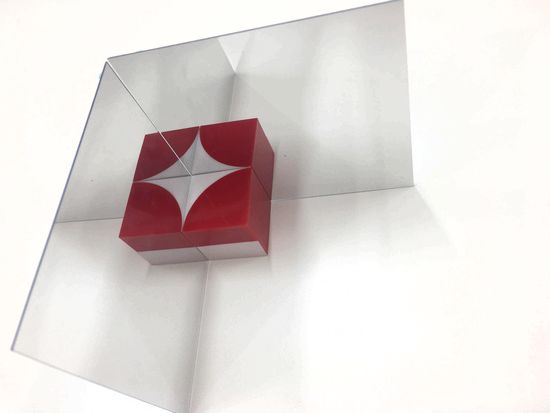

【STEP2】では、形を量として捉えることにチャレンジしてみましょう。

同じ形を合わせると別の形にできることに気付くでしょう。

つまり、形を大きさ・量として捉えると、倍量(2倍の大きさ)になるわけです。

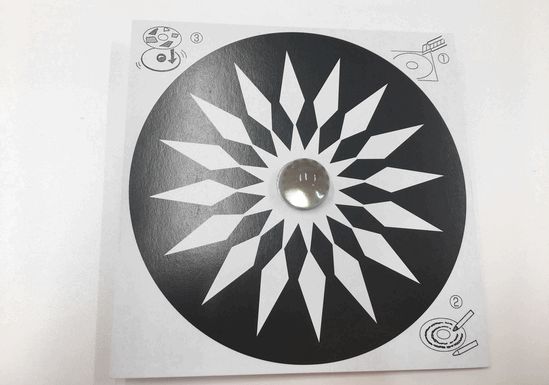

形を鏡に映すと、倍量になります。

では、2枚鏡を合わせると、どうなるでしょう・・・?

倍量、つまり、たし算ではなくかけ算の感覚を、形を量として捉えて実感してもらいます。

色々な形を倍量にして、万華鏡の世界を楽しみましょう。

すると、【STEP1】で取り上げた ”規則性” が見つかります。

さらに、鏡に映すと、線対称の感覚が身に付きます。

小学校受験の問題でも、左右反転の問題は頻出ですね。

これは、イメージ力を試していると思われがちですが、

いかに身の回りのものに興味を持ち、「実際に試す」ことをしているか、が問われています。

ただ、機械的に、「鏡に映すと左右逆」と覚えているよりも、

色々なものを回して映した形を調べたり、

鏡を何枚もくっつけて遊んだりして実感しているのとでは、

入学後の伸びが全く違います。

小学校受験塾ではないはまキッズから、

難関の小学校合格者が多数いらっしゃる理由は、ここにあります。

「興味の種をまく」⇒「実際に試してみる」⇒「実感する」⇒「これはどうなるだろう?と深掘りしたくなる」

さぁ、実際の授業で、2枚鏡をくっつけて映してみましょう。

すると、奥側には点対称の図形が映ります。

線対称の線対称は点対称・・・

文字でお伝えすると「?」となりますが、

ここは是非、実際に見て試して、実感してみてください。

夏期講習の授業では、更にバージョンアップさせた内容を行います。お楽しみに!

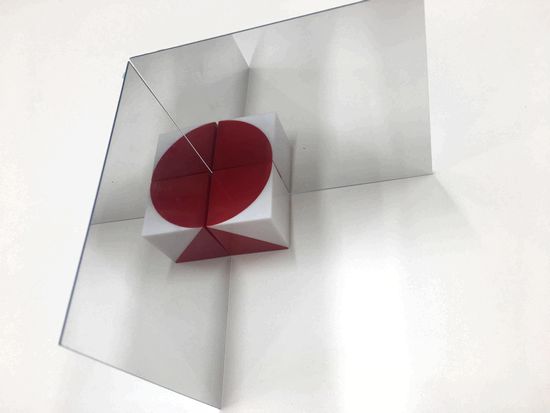

【STEP3】 量を比べて遊んでみよう(年長)

こちらも小学校受験に頻出の「重さ比べ」「シーソー」に使える考え方です。

ただ同じ絵を線で結んで答えを出すのではなく、

双方の関係性を把握し、比べ、論理的に答えを出すことができるようになります。

これができるようになると、

どんなに複雑な比べ方をされても、

どんなにたくさんのものを比べる問題が出ても、

一つの情報から読み取れる事実を紐解き、答えを導き出すことができます。

小学校では、理科の「てんびん」の問題につながります。

【STEP2】で、形を量として捉えることを学び、倍数関係の考え方ができるようになると、

【STEP3】では、直角三角形が1、正三角形が2の関係というように、比の概念を作ることができます。

実感することで、抽象的な概念もイメージすることができるようになります。

これは、身の回りの事物を理解する目的の算数から、抽象的な概念を理解する数学に移行したときに、力を発揮します。

数のセンスを作るには、兎にも角にも、楽しく「実感する」から始めていきましょう。

実験してみよう①

⇒クマ1個とおはじき5個が釣り合うとき、クマ2個ではおはじき何個と同じ?

⇒おはじき20個はクマ何個と同じ?

⇒クマ1個取ったら、おはじきは何個とると釣り合う?

実験してみよう②

オレンジは、緑の半分の量の水が入っています。

ピンクは、オレンジと緑を両方入れた量。

→さぁ、ピンクは、オレンジ何倍分の水が入っている?

実験してみよう③

(1)2つの「ます」に、同じ量の水を入れます。

⇒上の写真の2つを、それぞれ水に入れたとき、どちらの水位が高くなる?

(2)上の写真の2つが水に入った状態で、今、同じ水の高さです。

⇒この2つを水から出したとき、どちらの水位が低くなる?

実感するおもしろさ

机上のペーパーだけではなく、実感を伴った授業をします。

レベルが高いものも、実験のように楽しく授業の中で学べます。

是非、はまキッズで「実感するおもしろさ」を体感してみてください。

お待ちしています。

夏期講習 INFORMATION

数・図形に強くなる、はまキッズのメソッドを是非体験してください!

①「数・図形の世界を探検しよう!」は、内部生の方も、外部生の方も、皆さんがご参加いただけます。

基本グレード(年少)

| ねらい | 内容 |

|

・指先調整能力の完成(自立)を目指す

・図形の特徴を捉える力を養う ・形を量としてとらえる |

・1~5の認識 ・1~5のたし算 ・図形(平面パズル) ・指先(運筆練習・塗り絵) ・多少(量・数) ・平面位置 ・影絵 ・上下/高低 |

初級グレード(年中)

| ねらい | 内容 |

|

・たし算・ひき算の基礎/使い方を学ぶ

・図形を使い、「視点を変える」「直角を意識する」「イメージ力を高める」演習をする |

・1~10の認識 ・1~10のたし算・ひき算 ・文章問題 ・図形(平面パズル) ・指先(切り絵) ・話の順序 ・迷路 |

中級グレード(年長)

| ねらい | 内容 |

|

・単位変換の基礎を学ぶ

・立体的なイメージ力を育む ・空間認識能力を高める |

・1~20の認識 ・1~100の認識・たし算 ・図形(立体パズル) ・点描写 ・同類図形 ・水面の姿 |

►夏期講習 日程はこちら

②「”形と量”を楽しく学ぼう!」は、内部生限定でお申し込みいただける講習会です。

今回ご紹介した【STEP1】,【STEP2】,【STEP3】のテーマを扱います。

ぜひお楽しみにしていてください!

【STEP1】基本グレード

| ねらい | 内容 |

|

・法則性の入口

・指先調整能力をより高い次元へ |

・色の規則性(並び方の美しさを実感する)

・色を調べる

・サブローごま(ベンハムのコマ) |

【STEP2】初級グレード

| ねらい | 内容 |

|

・形を量としてとらえる

・線対称/点対称を体感する ・様々な見方を養い、立体が出てくる中級グレードにつなげる |

・通常授業では出てこないパズルを使用 (プレートパズル・マジックブロック・パターンブロック)

・鏡を使ったパズル:線対称・点対称・模様・半分・倍量 |

【STEP3】中級グレード

| ねらい | 内容 |

|

・理科的な考え方を育む

・量の実験で、割合・比につながる考え方を育む ・小学部につながる知力を育む |

・プレートパズル

・てんびん 左右のつり合い

・量(かさ)の判断 |

カテゴリ一覧

テーマ

校舎